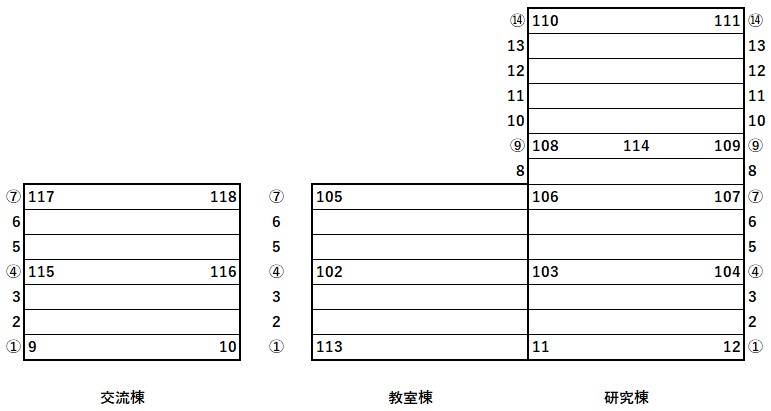

震度分布の算出方法

・上図の○数字の付いた階には,地震計が設置されており,これらの地震記録を基に震度分布を求めています.

・枠内の数字は,地震計番号(参照)を表しています.

・地震計11,103,106は教室棟と研究棟の結合箇所に設置されているので,両棟で共有しています.

・加速度記録から計測震度の算出方法については,気象庁のサイトをご覧下さい.

・震度マップは免震層内の地震計101の計測震度が1.0以上のときに作成・公開しています.

□地震計設置階での震度推定

・各棟両端の計測震度の大きい方をその階の震度としています.

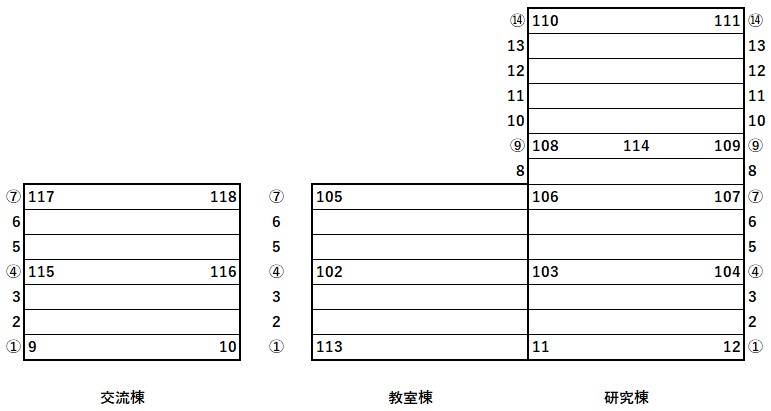

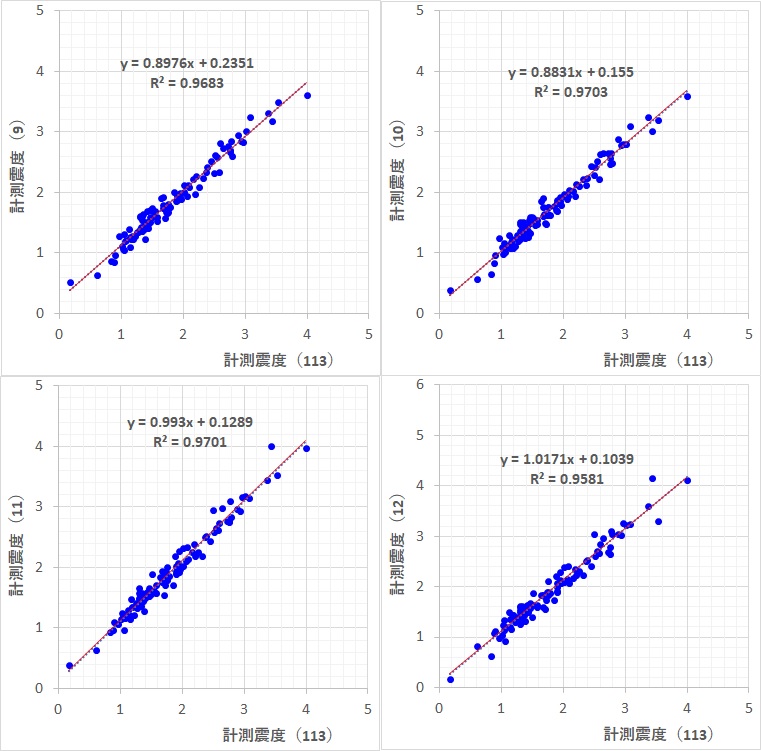

□地震計9,10,11,12について

これらの観測システムは100系と異なり,現状では,地震記録の迅速な回収は困難です.したがって,

下図に示す通り,これらの計測震度は,地震計113の計測震度と相関性が高いので,2019年12月8日以降,

図中の回帰式を用いて地震計113の計測震度から間接的に求めることにしています.

(これ以前は,地震計113の計測震度をそのまま代用していました)

上図は,地震リスト

のNo.86-192の107地震の記録を使用しています.

□地震計がない階での震度推定

1.地震記録から得られた計測震度Iを式(2)に代入して最大加速度値aを求める.

(データベースとして蓄積していく計測震度を用いることを前提としているので)

2.各棟両端のaを各棟の上下方向に線形で内挿補間する.

3.内挿補間されたaを式(1)に代入して,計測震度Iを求める.

4.各棟両端の計測震度の大きい方をその階の震度とする.

フィルター処理後の最大加速度aと計測震度Iの関係式

I = 2 log a + 0.94 (1)

a=10^{(I-0.94)/2} (2)

気象庁震度階級表(出典:気象庁)

| 震度階級 |

計 測 震 度 |

|

震度階級 |

計 測 震 度 |

| 0 |

0.5未満 |

|

5弱 |

4.5以上5.0未満 |

| 1 |

0.5以上1.5未満 |

|

5強 |

5.0以上5.5未満 |

| 2 |

1.5以上2.5未満 |

|

6弱 |

5.5以上6.0未満 |

| 3 |

2.5以上3.5未満 |

|

6強 |

6.0以上6.5未満 |

| 4 |

3.5以上4.5未満 |

|

7 |

6.5以上 |

【震度マップの活用方法】

・階ごとに地震動の強さが変化していることが理解できます.

・基本的に上階の方が,揺れが強いことが分かります.

・豊洲校舎に不在の時に,自分の研究室がどの程度の揺れに見舞われたかを知ることができます.

・現時点では,地震記録の回収を手動で行っているため,リアルタイムでの公開ができません.

したがって,公開に時間を要することもあります.自動化するには地震計のシステムの改新が

必要で,予算と時間がとれたら着手する予定です.

(最終更新:2019/12/8)